| TOP| ご利用ガイド| カセット館とは| 会員ページ | お問い合わせ |

|

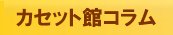

更新日:2017年12月8日 過去記事1 過去記事2 過去記事3 過去記事4 ■2022/8/12 北九州は小倉の伝統ある映画館で開催された、バイオレンス映画まつり! カナザワ映画祭2017「フィルマゲドン3」 ※本稿は過去にメルマガ『映画の友よ』で2017年9月に発表した寄稿文から一部を抜粋したものです。 石川県の金沢市で10年に渡って開催されてきたカナザワ映画祭。拠点となる劇場が閉館となった去年からは、山口や北九州など全国の地方都市にて、その土地の特色にあったテーマで映画祭を続けています。 今年も映画祭は続行されており、3月に閉館した京都みなみ会館ではギミック上映特集を実施。劇場内にガイコツを飛ばし、座席に電流を流した、ギミック映画の帝王ウィリアム・キャッスルのギミック上映手法を再現、京都みなみ会館のラストに華を添えました。 そして、5月のゴールデンウィーク期間には兵庫県神戸市は新長田にある神戸映画資料館にて「世界UMA怪談大会」と題した映画祭が行われました。 今年のカナザワ映画祭は約半年に渡り、列島を縦断しつつ開催。9月には北九州で「フィルマゲドン3」と題して行われました。過去にも同様の特集テーマ「フィルマゲドン」「フィルマゲドン?」があり、ナチスのプロガンダ映画『意思の勝利』や狂気の犯罪集団マンソンファミリーの所業を描く『マンソン 悪魔の家族』を上映し、好評を博しています。今回はその第3弾。僕は当初、参加予定ではなかったものの、とある作品がどうしても観たいため、イベント開始の3日前に急遽参加を決断、強引な方法で飛行機も手配し、北九州の地へ乗り込んできました。2日目からの参加となってしまいましたが、映画祭の模様をレポートいたします。 ◇創業78年の伝統ある映画館で開催される、カオスな映画祭 開催場所は福岡県北九州市の小倉北区魚町にある、小倉昭和館。1939年に創業者樋口勇によって開業。当時は映画上映のみならず芝居小屋としても使われる劇場でした。時代が時代でもあり、歌手の藤山一郎はこの劇場で、招集令状を受け取ったとか。戦後の映画全盛期には主に東映作品をかける邦画の上映館として親しまれました。その後、映画不況時代を経て、洋画ロードショー館としても活躍。シネコンが台頭するようになってからは、北九州市内唯一の「既存一般上映館」であり、いわゆる二番館的位置づけの劇場として今に至ります(現在の館主は三代目の樋口智巳)。 現在は二つのスクリーンを持ち、35ミリ映写機に加え、DCPにも対応。場内では、上映前にアイスクリームやお菓子を手売りして客席を回ることもある、昔ながらの映画興行スタイルも見ることができます。東京を含め、全国のほとんどの映画館では、もはや失われた光景ですね。しみじみ。 ■映画祭の看板と小倉昭和館外観。

■壁には鈴木則文や仲代達也ら、早々たるレジェンドのサインが。客席は傾斜があり、非常に見やすい。スクリーンサイズも十分(写真はスクリーン1の場内)。

そんな映画の神殿で開催された、今回のカナザワ映画祭特集テーマ詳細はズバリ「族」。さまざまなトライブを描いた映画群が並びます。 今回、僕は全日参加は叶わず、2日目からの現地入りとなりましたが、映画祭は初日から文字どおり突っ走りました。1日目のテーマは日本が誇る伝統文化「暴走族」。柳町光男が暴走族の大組織ブラックエンペラーの生態を活写したドキュメンタリー『ゴッド・スピード・ユーBLACK EMPEROR』(76年 日本)にはじまり、和泉聖治のナニワツッパリ青春恋愛映画『魔女卵』(84年 日本)、女学生がシンナーやセックス漬けの日々を送る、河合かずみも初々しい『夜をぶっとばせ』(83年 日本)と70〜80年代の暴走族映画を連発。すべて35ミリフィルムの上映で、特に『魔女卵』と『夜をぶっとばせ』はVHSでしかソフトリリースもされていないため、貴重な鑑賞機会になりました。 『夜をぶっとばせ』のあとには、現代美術や写真、デザイン分野での執筆活動で知られる都築響一と小倉在住のストリートアーティストBABUによる「夜露死苦談話」が深夜まで行われ、1日目は終了。 ◇2日目はフリークス映画特集。伝説のプロモーター・康芳夫も降臨 続いての特集はフリークス映画。フリークス映画の金字塔として知られる『フリークス』のトッド・ブラウニングが『フリークス』以前に手掛けたサイレント映画の傑作『知られぬ人』(27年 アメリカ)。両腕のないナイフ使いのサーカス芸人が踊り子に恋をしたことからサーカス団で繰り広げられる愛憎劇。怪優ロン・チェイニーがプライドが高く、コンプレックスに凝り固まった屈折した芸人を見事に演じました。終盤に明かされる真実で、主人公の屈折性がさらに増幅される物語の仕掛けには今見ても驚かされます。VHSもDVDも出ていない、貴重な作品。 『奇形女』(67年 アメリカ)(原題:「SHE FREAK」)は日本劇場未公開&未ソフト化、今回の映画祭で最もレアな作品。残念ながら僕は見逃してしまいました…。 観た人によれば、フリーク女は最後の最後にようやく全貌を現すそうで、割と退屈な映画だったとのことですが。 今日の特集で唯一の日本映画『江戸川乱歩全集 恐怖奇形人間』(63年 日本)はご存知、石井輝男のカルト作。「パノラマ島奇談」「孤島の鬼」を中心に江戸川乱歩作品を集約した、ミステリーで、乱歩原作映画の最高傑作とされながらも、日本では本当に、本当に長らくソフト化できなかった幻の映画(近年、ようやっとDVD化が実現!)。 次は、トークイベント「談話・見世物の戦後史」。アントニオ猪木VSモハメド・アリ戦やオリバー君招聘等、世間を騒がせた数々の興行を仕掛けた伝説のプロモーター・康芳夫を北九州に招聘、名インタビュアーの作家・平山夢明が虚業家の真実に迫りました。映画ファンには『食人大統領アミン』でもお馴染みの独裁者イディ・アミン大統領と猪木を戦わせ、モハメド・アリがレフェリーを務めるというムチャクチャなドリームマッチ企画の真相も語られ、結局、実現には至らなかったものの、猪木がアミン大統領をKOしたら即銃殺の予定だった等、トンデモ話が連発。日本人が家畜として扱われるディストピアSFの名作『家畜人ヤプー』の裏話も面白い。 映画に戻り、続いては『ミュータント・フリークス』(93年 アメリカ)。これもまた『恐怖奇形人間』と同様に、日本では封印扱いのカルト映画。映画祭やイベント上映等では披露されたこともありますが、一般公開やソフト化にはいまだに至っていません。お話はキチガイ博士が支配するフリークス製造工場に迷い込んだ人々の悲劇を描いたコメディ。これが凶悪なブラックコメディと化していて、老人、子供、障害者もお構いなしにギャグの対象として描いています(といっても差別的にバカにしているわけではない)。男女が融合した合成シャム人間や常に尻から火を噴く男、芋虫男や牛人間らがスクリーミング・マッド・ジョージのケバケバしい特殊メイクで画面を彩ります。Mr.Tはほぼ素顔でヒゲ女を演じます(付けヒゲをしただけ)。始終、牛マスクで隠れているため素顔が見えませんが、牛人間を演じているのはなんとキアヌ・リーブス(ノンクレジット)。監督・脚本・出演を兼ねたアレックス・ウィンター(トム・スターンと共同監督)は、キアヌの出世作『ビルとテッドの大冒険』『ビルとテッドの地獄旅行』でテッド役のキアヌとコンビを組むビルを演じ、また『ミュータント・フリークス』には『ビルとテッドの地獄旅行』で死神を演じたウィリアム・サドラーも出ていることから、ファンの間ではビルとテッドシリーズ第3弾とも言われています。僕もずっと観たかったものの機会を逸していたのですが、今回遂に鑑賞できました。93年の時代性を反映した、MTV感覚あふれるマッドなテイストは『ビーバス&バッドヘッド』や『シンプソンズ』、『サウスパーク』等のブラックコメディアニメに通じるものがあり、CG技術が台頭する前のクレイメーションによる狂った色彩の粘り気はフランク・ザッパのPVを思わせ、パンクロックが好きな人はハマるでしょう。 ミュータント化の液体を浴びに浴びた末に誕生した最狂のミュータント・フリークがブルック・シールズだった(特殊メイクなしでそのままの彼女)、というのも人を食ったオチで笑わせます。 この日、最後の上映は『ビィーイング・ディファレント 素晴らしき生命たち』(82年 アメリカ)。様々な身体的障害を持った人々を淡々と描いたドキュメンタリー。真面目で道徳的なタッチで作られているものの、観客の好奇心を煽る見世物精神も垣間見える、非常に判断に困ってしまう作品。特に『ミュータント・フリークス』の後にこれを見せられると…。 夜は主宰者の小野寺氏や映画祭スタッフの方、トークゲストの平山夢明さん、福澤徹三さんらと懇親会。小倉は食道楽の町として知られるグルメタウン。駅前から小倉昭和館まで続く商店街には多くの店が軒を連ね、そのどれもが安くて美味しい! 地元民に愛されるてんぷら屋「ふじしま」はコストパフォーマンスが良すぎる580円の定食を味わえ、昭和館すぐ近くの屋台風店舗「丸和前ラーメン」のおでん(タコがデカイ!)とラーメンのスープは病みつきになるクオリティ。帰京以来、あのラーメンスープを超える味のスープに出会えていません。 金欠状態での参加のため、宿泊はタコ部屋みたいな4人すし詰めのゲストハウスにし、暑苦しく寝苦しい中、就寝。明日は早くも最終日です。 (左上から)丸和前ラーメンのラーメンとおでん。(左下から)揚子江の豚まんと、てんぷら屋「ふじしま」のてんぷら定食(海老天付き)。  ◇最終日は狂ったアメリカ映画で締める! 最後は70〜80年代の主にアメリカ映画が並びます。 1本目はテレビ映画ながら劇映画なみのスケールで驚く『公園はおれのもの』(85年 アメリカ)(原題:「THE PARK IS MINE」)(日本ビデオ題:「ニューヨーク・コマンドー/セントラルパーク市街戦」)。 ベトナム帰りの無職男がニューヨークのセントラルパークを突如占拠すると言い出し、騒動は市街戦にまで発展していく、『ランボー』以後にあまた量産されたベトナム帰還兵ものの範疇にあたる作品。主演はトミー・リー・ジョーンズ。『ローリング・サンダー』でも、大暴れするベトナム帰還兵を演じましたが、相棒のいたあっちとは違い、こちらは死んだ相棒の意思を継いで孤独な戦争を町に仕掛けます。軍隊仕込みのトラップを公園の至るところに仕掛け、警察が手も足も出せずに返り討ちにあう展開は『ランボー』そのものと言っていいですが、舞台が田舎町ではなく大都会ニューヨークなだけあって、その規模が違います。最後のクレジットを見ると、公園のロケ地にはカナダが協力しているようで、実際のセントラルパークでは撮られていないと思われます(そりゃそうでしょう)。元がテレビ映画で、日本ではビデオのみ発売されていることから、今回のスクリーン上映は貴重な機会でした。若かりしトミー・リー・ジョーンズの勇姿をスクリーンで拝めたということも大満足。 次の作品は、これを観るために身銭を切ってここまでへ来たと言ってもいい、『マッドボンバー』(72年 アメリカ)です。本作は、『戦慄!プルトニウム人間』『世界終末の序曲』『巨大生物の島』等の巨大生物ものを手掛けることが多いことから、BIGとも呼ばれるバート・I・ゴードンによる犯罪アクション。物語は、常軌を逸した動機でロサンゼルスの各所を爆破し続ける爆弾魔と、偶然に爆破の犯行現場に居合わせたため、唯一の目撃者となった連続強姦殺人魔、そして二人を追う暴力的なマッド刑事、彼ら3人の織り成す狂気のアンサンブルを描いた物語。この映画の魅力を語ろうとすると、延々続いてしまうため、それは別の機会に譲りることにしますが、70年代アメリカ製B級アクションの低予算や未成熟な技術ゆえの地に根ざした荒々しいドキュメント感、職人監督やスタッフのムダのないスピーディで手堅い演出、達者でありつつ決して洗練はしないイカツイ顔の男優らによる劇画調の表情と立ち居振る舞い。そのどれもが現代では再現不可能な、当時だからこそあり得た感触。ドン・シーゲルやロバート・アルドリッチ等の巨匠ではない、B級職人組だからこそ作り得た手触りが堪りません。二番館がお似合いなこの作品を北九州の昭和の香りが残る映画館で観られたことは感無量。公開当時、日本でも上映されましたが、僕はまだ生まれておらず、ビデオとDVDでしか触れたことがなかったため、初めてのスクリーン鑑賞でした。しかも、今回の上映は日本版ソフトではカットされている部分を含めた、ロングバージョン(通称「THE POLICE CONNECTION」版)。爆破後に犠牲者のむごたらしい死体を映すショットや、より陰惨な強姦魔の犯行シーン等、単なるボーナストラックではない、作品の理解度がさらに深まる重要場面の数々が増えており、今までソフトで繰り返し観た『マッドボンバー』はフェイクだったのか! とすら思えてくる衝撃度でした。上映後は周囲の空気などお構いなしに、1人で大拍手! このように、他の名画座やイベント上映でもまずお目にかからないような作品を発掘、上映するのもカナザワ映画祭の魅力で、だからこそ、その作品を観るためだけに身銭を切り、時間を割いて、遠方の地へ足を運びたくなるんです。今の時代でもなお、映画は足で稼ぐもの。 続く映画は『カントリーサンデー 皆殺しの賛美歌』(74年 カナダ・イギリス)。名優アーネトスト・ボーグナインがイカれた農夫を演じるスリラー。フィルム映写機をもつ客席数28席という、横浜の日本最小映画館シネマノヴェチェントの自主配給作品第3弾で、僕は横浜ですでに観ていました。日本でも以前、テレビ放映されていましたが、現在では未ソフト化のこれまたレア作。お話は、逃走中の凶悪強盗団が、逃げ込んだ先にあった田舎の一軒家に住むオヤジ(ボーグナイン)にあっけなくやられるというもの。あれ、でもそうしたらそこで話が終わりでは? と思ってしまいますが、むしろ本題はそこから。若干、ズレた聖書の解釈をしている敬虔なオヤジは非道の限りを尽くしてきた凶悪犯らを警察に突き出さずに、地下室へ閉じ込めて、善の教えを調教。スーツで決めこんだスマートな都会のギャングが田舎の狂ったオヤジにヒドイ目にあうという、つまり、田舎ホラーものの変化球ですね。オヤジの孫娘が犯人に同情してしまうので、オヤジは彼女の目を覚まさせるために、わざと一味の1人に孫娘を襲わせます。襲われている間、しばらく助けず、犯人への怒りと恐怖を孫娘に植え付けさせようとする、完全に気の触れたオヤジが魅力的です。 お次はトークイベント「談話・平和への願い」(平山夢明×福澤徹三)。作家の福澤徹三さんはカナザワ映画祭と小倉昭館を繋げた、本映画祭の功労者でもあります。小倉のグルメ話からはじまり、何故人は争うのか、差別とは何なのか、たっぷり90分の特濃トークは観客を沸かせました。 ※※※一部、寄稿文省略※※※ 北九州を舞台に、3日間に渡って行われた映画祭はこれにて終了。もう飛行機の時間もないため、格安ホテルにもう一泊して、翌日帰京しました。それにしても、『マッドボンバー』スクリーン初体験はよかった。前日の懇親会で平山夢明さんから「君は『マッドボンバー』を観るために生まれてきたんだね」と言われましたが、あながち間違いではないかも。そんな回想をしながら、今回この寄稿を書きました。 「おまけ」 最後に、小倉の町で見かけた映画関連の興味深いものや触れたものを紹介します。 ■小倉駅前にある、成人映画館。隣にストリップ劇場があるのもニクイ。名画座2では薔薇族映画が上映。

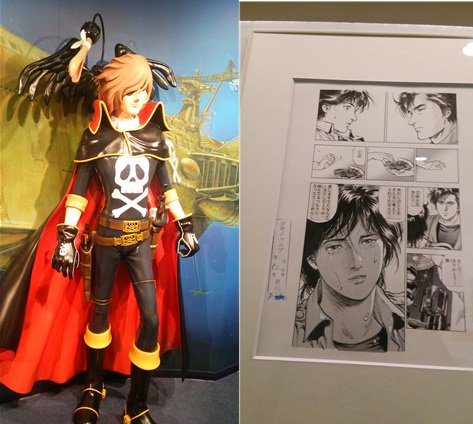

■北九州漫画ミュージアムの展示物。

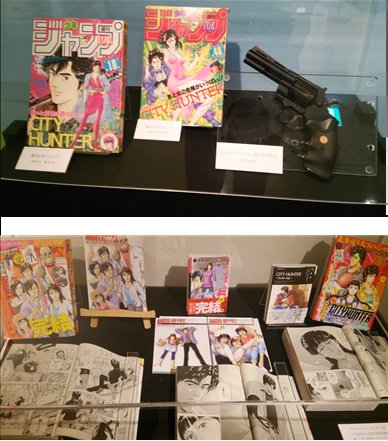

小倉は松本零士の故郷でもあり、また北九州からは多くの有名漫画家が排出されていることもあって、漫画家の育成や漫画文化の保存にも力を入れています。丁度、僕が訪れた時には特設展示でシティーハンター展が開催されていました。北条司先生の生原画やアニメのアフレコ台本(撮影はNGだった)等、貴重な展示がたくさん! ■今年いっぱいで閉園する、遊園地スペースワールド(小倉駅から電車で10分程)のギャラクシーシアター。

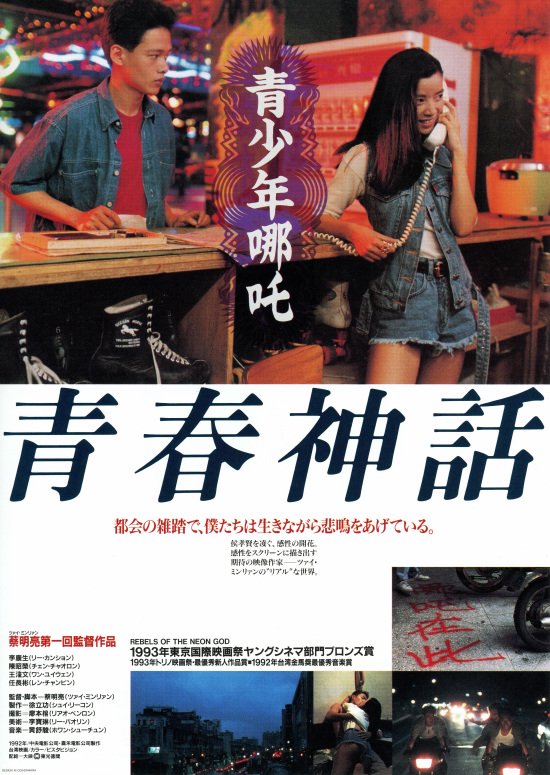

ギャラクシーシアターにある、21m×28mの日本最大級70ミリIMAXのド迫力には驚愕しました(スクリーンがデカすぎて僕のカメラに収まらない!)。池袋に建つ予定のIMAX with レーザー(18m×26m)よりデカイサイズ。70ミリフィルムの情報量は本当に膨大で、約40分の短編映画(「The Dream Is Alive」という1985年に製作された、NASAの宇宙開発を追うドキュメント)なのに長編並みの密度。おそらく同じフィルムで上映し続けてるからか退色も目立つものの、画の鮮明度がもたらす情報量がハンパではありません。スペースワールドも怪談観覧車(ゴンドラの中で怪談が流れる)とか狂ってて最高でした。閉園が惜しいですね。 カナザワ映画祭「フィルマゲドン3」 小倉昭和館(福岡県北九州市) 2017年9月8日〜10日開催 ■2017/12/8 アメリカ、台湾、そして日本へと受け継がれていく、Rebels of the Neon Godによる青春への叛逆 『青春夜話 Amazing Place』 切通理作初監督作品『青春夜話 Amazing Place』が公開中です。先月、メルマガ『映画の友よ』Vol.090に本作の長編レビューを寄稿しました。今回は映画公開から1週間経つということもあり、映画の熱がより広がってほしいという思いから、一部修正の上、こちらに掲載いたします。映画をご覧になった方には作品をさらに理解するためのテキストとして、未見の方には作品に興味をお持ちになってもらえる読み物としてご一読いただければ幸いです(ほとんどネタバレはありませんのでご安心ください)。 元のレビューはこちらでお読みいただけます。 切通理作主宰メルマガ『映画の友よ』 --------------------------------------- ◇エロという怪獣による、学校の破壊 先日閉幕した、東京国際映画祭で『フォーリー・アーティスト』(2016)という台湾映画を観た。実際に靴を履いてステップを踏む等して、生の音を録音し、映画効果音を作り出す者をフォーリー・アーティストと呼ぶ。台湾映画界で数十年に渡り、この職種に携わってきた音の魔術師フー・ディンイーと彼が歩んできた台湾映画史に焦点を当てたドキュメンタリーである。劇中では、数々の台湾名作映画が紹介され、その中にはツァイ・ミンリャン(蔡明亮)の劇場監督デビュー作『青春神話』(1992)があった。雨の中、電話ボックスの電話機から小銭を盗む若者たちの姿と、そのタイトルを目にして、切通理作初監督作『青春夜話 Amazing Place』とは何だったのか、ようやっと気づいた。

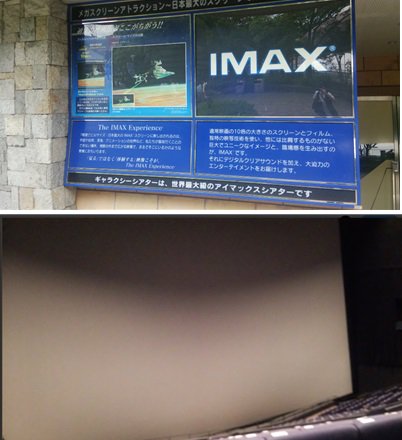

『青春夜話 Amazing Place』ポスター。アニメではありません。 二十代と思しき、しょぼくれた男と冴えない女。二人は雨の中、偶然か、あるいは必然か、出会うことになる。共鳴を感じた男女は夜の学校に忍び込み、かつて謳歌できなかった青春に対して彼と彼女なりの性的な方法で復讐を果たす。同じ頃、同じ学校、二人の若者より上の世代の、同様に孤独を抱えた別の男女もまた青春のやり直しをしようともがいていた。翌朝、四人の男女は昨日までとは違った景色を目にして新たな人生を歩んでいく。 『青春夜話』のストーリーを簡潔にまとめるとこうなる。今風にいえばリア充な青春を送れなかった者たちの足掻き、一夜の大人気ない暴れ。二組の男女が織り成す二つの夜話を描いた映画だ。創作者は自身がコントロールできる環境下で初めて作ったものに、己の主義や欲望を限界までブチ込むものだろう。評論家としてサブカルチャー作品をテーマとする論評を中心に活動してきた切通は、『お前が世界を殺したいなら』『怪獣少年の復讐』等、初期の著作から近作まで一貫して、幼少期にやり切れない思いを抱えながら過ごした者の情念を汲み取った作品を論じてきた。また、映画雑誌でピンク映画時評を長年執筆し、特に瀬々敬久、佐藤寿保、佐野和宏、サトウトシキが描く、人間の暗い欲望と魂のありようを覗き込む作品にシンパシーをもって接してきたように思える。そんな切通がエロスと妄想を用いて青春への復讐を描こうとするのは、もはや必然。 二組の男女には、切通の願望と諦念が託されているように思う。須森隆文と深琴が演じる二人の会社員、野島と青井は過ごせなかったエロく楽しい青春を味わおうと、深夜の学校で乱痴気騒ぎを楽しむ。制服姿でセックスに耽り、絵の具で裸体にお絵かきをし、学校を物理的にも道徳的にも破壊する。そこに切通の学校や青春に対する満たされなかった性的な欲求や破壊願望が反映されているのは明白。エロによって学校を破壊する。怪獣映画とピンク映画に親しみ、論じてきた男の妄想が具現したのだ(ピンク怪獣映画の誕生だ!)。 では、もう一組の男女はどうか。安部智凛が演じる教員の山崎と飯島大介演じる用務員の猪俣は、学問の場で働いており、まともな社会生活を送っているが、どちらも今はパートナー不在の寂しい日々。山崎が宿直当番のある夜、猪俣は彼女に思いを告白する。夜の屋上で語り合う二人の姿は少年少女のようで微笑ましい(その頃、校内では野島と青井がエロエロな騒ぎを起こしているのだが。二人とも仕事せいよ)。 この二人にも切通の願望が現われているのだろう。どんな人にも暴力的なイタズラ心と優しき童心があるものだ。学校を破壊したいと願う一方で、こっ恥ずかしいストレートな告白物語にも憧れる。『サンタ服を着た女の子―ときめきクリスマス論』や『失恋論』といった著作もあるだけに、これもまた切通の心の叫びの映像化なのだ。 また、願望だけでなく諦念も見てとれる。本当はあと先考えず、エロと破壊に身を委ねたいが、社会的責任や衰えゆく体力から、そこまで踏み出すことはできず、せいぜいが一回りも二回りも年下の女性に告白をするくらいがやっと。実際、そのくらいの踏み出しで満足もしてしまう自分。そんな、ある種の諦めも、飯島演じる用務員に託されているのではないか。 須森隆文、深琴、安部智凛、飯島大介演じる人物はすべて切通の分身であり、彼の男としての情念と女への思いを別人物として、四人は演じ切った。 それぞれの思いを遂げ、精神的な卒業を終えた四人は雨の上がった夜明けに、学校から外へ出て、新生活へ歩みだす。 そして、タイトルについて。『青春夜話』は切通本人がツァイ・ミンリャンの『青春神話』からインスパイアされたものだと公言しているが、僕はそのことを深くは考えていなかった。だが、『フォーリー・アーティスト』の中で、『青春神話』の雨のシーンを眺めている内にすべてが繋がった。『青春夜話』は『青春神話』との連関だけでなく、さらに過去に青春や孤独を扱った作品群とも結びついていくことが分かったのだ。 ◇ツァイ・ミンリャンが台湾を舞台に描いた、Neon godによる青春への叛逆 『青春神話』は『河』や『楽日』で知られる、台湾の映画監督ツァイ・ミンリャン(蔡明亮)がはじめて劇場用映画として手掛けた作品。台北の下町を舞台にした、若者たちの暗い青春群像劇で、社会に取り残されていく現代人の不安な心を描き続けるツァイ・ミンリャン作品の原点ともいわれる傑作。親との交流もなく鬱屈した日々を過ごす予備校生のシャオカンと、窃盗した金で相棒と無軌道に遊び回るアザー。彼らのやり切れない思いが画面に滲む。特に、その後のすべての作品で主演をすることになる、リー・カンション演じるシャオカンが痛々しい。友も理解者もおらず、勉強にも身が入らない毎日を送る彼がある日、親に無断で予備校を退学するという小さな叛逆をする。そのまま家へ帰らず、街を放浪するシャオカンは以前、因縁をつけてきたアザーを見かけると、そのまま後を追って、同じホテルへ泊まる。そして、アザーのいない隙を狙って、駐車場にある彼のバイクを破壊するシャオカン。パーツを剥ぎ取られ、スプレーでボディを台なしにされた車体を見て、アザーは怒りを露にする。その様子を上階のホテルの部屋で見下ろし、半裸で喜びにはしゃぐシャオカンが切ない。 このシャオカンの姿は『青春夜話』で裸体に絵の具でペインティングする男女と重なってくる。共にはしゃいだ野島と青井とは違い、シャオカンは一人ぼっちの裸踊り。何て哀れなんだ。彼はテレクラにも入店するものの、かかってくる電話に出ようとしない。もし、電話に出ていれば、そこから異性との出会いがあるかもしれないのに。手ひどい目に遭う可能性だってある、それでも『青春夜話』の野島と同じように、違った夜明けが見えてくるだろう。僕は心の中で「電話に出てくれ!」と叫んだが、結局シャオカンは一度も受話器を上げるなく、店を後にし、変わらない夜明けの街へ彷徨い出て行く。

ツァイ・ミンリャン監督作『青春神話』 『青春神話』の原題は『青少年哪吒』。哪吒(ナタ)とは道教で崇められている、少年の姿をした神。劇中で主人公の予備校生シャオカンの母親は息子のことを占いで哪吒(ナタ)太子の生まれ変わりだと信じてしまう。それに対する反攻からか、シャオカンは親の前で神の化身のごとく踊り狂ってみせ、忌々しい不良のバイクに落書きをした場所に「哪吒(ナタ)太子参上!」と書き殴る。また、本作の英語題は「Rebels of the Neon God」といい、直訳すれば「ネオンの神の叛逆者たち」。作中で青少年らはギラギラした電飾に彩られた街を徘徊、ヒマさえあればゲームセンターでビデオゲームに興じる日々を送り、鬱屈から社会に対してささやかな反抗を繰り返す。電気文明の現代に生きる少年神たちの叛逆。英語題は作品の本質を直球で伝えている。この、the Neon Godという言葉はサイモン&ガーファンクルの名曲「サウンド・オブ・サイレンス」の歌詞にも出てくる。 And the people bowed and prayed そして 民衆はこうべを垂れて祈った To the neon god they made. 彼らが作り上げた「ネオンの神」に 「サウンド・オブ・サイレンス」は64年に全米リリースされたデビューアルバム『水曜の朝、午前3時』にオリジナル・バージョンが収録され、翌年にシングル・リリース。60年代後半からアメリカでは、既存のルールや体制に反攻する若者たちに支持されたカウンターカルチャーの流れがあった。歌詞にあるthe neon godが何を指しているのかは当時から諸説あり、家庭に普及しだしたテレビメディアの登場や、テレビを始めとした新テクノロジーに囲まれて育った次世代を担う若者だという説もある。この曲は60年代後半から70年代にかけてのアメリカ社会の変容を表しているようにも思えるが、その印象を強くするのは、67年に公開されたアメリカン・ニューシネマ『卒業』のテーマ曲に使われたことからだ。 ◇『青春夜話』の源流はサイモン&ガーファンクルにあった 『卒業』に登場するのは、ふがいない男とうらぶれた女ばかり。目的を見失い、虚無に苛まれる若者世代と、彼らと断絶する上の世代の大人たち。主人公の青年ベンジャミンは人妻に誘いをかけられ、彼女の魅惑的な肉体で自身の心に空いた穴を埋めるように、堕落したエロの生活に溺れてゆく。抵抗すらできない、どうしようもない肉欲の日々の末、最後には幼馴染のエレーンと築く未来を夢見て、彼は一世一代の叛逆を試みる。ベンジャミンとエレーンは互いに手を取り合い、すべてを捨てて、大人たちへ背を向け、バスに飛び乗った。中年の乗客らは二人の若者、Neon godsをジっと見つめる。バックには「サウンド・オブ・サイレンス」が…。 二人の先にあるのは輝かしい未来などではなく、すぐにも行き詰る厳しい現実だ、というのが現在の大方の観客が抱く感想だろう。確かにそうかもしれない。だが、ささやかな叛逆の先には違った景色が見えるはずだ。いつもと異なる風景を掴み取れたら、それでいいではないか。 『卒業』は社会に馴染めない若者たちに支持された。「サウンド・オブ・サイレンス」も、現代人の孤独を歌った名曲として親しまれ続け、近年の映画でも『ウォッチメン』(2009)や『激戦 ハート・オブ・ファイト』(2013)で雨の中での効果的な使われ方をしていたのは記録に新しい。『青春神話』も『青春夜話』も「サウンド・オブ・サイレンス」が流れることはないが、どちらも雨の降りしきる都会の中で孤独な青年たちが社会に叛逆し、それぞれの夜明けを迎える物語。 そして、これはいささか無理矢理な結びかもしれないが、切通理作は1964年生まれで、「サウンド・オブ・サイレンス」がはじめて世に出たのと同じ年である。ここに関係性を見出さずにはいられない。日本では、60年代生まれを一般的にオタク第一世代と定義することが多い。オタク、つまりテレビメディア等のサブカルチャーに育てられた新世代、Neon godである。切通もまたNeon Godであったのだ。『青春夜話』とは何か。それは日本のRebels of the Neon Godの一人である、切通による青春への叛逆なのだ。 --------------------------------------- というレビューを映画公開前に書きました。レビューでは冷静に見つめたかったため、あえて、直接の感想は避けたんですが、僕が観て感じた第一の思いは「バカみたい。でも、うらやましいな」でした。僕は男子校だったこともあり、学校生活において、リア充を見せつけられることもなく、ある意味で平和な空間にいました。鬱屈してましたけどね(自身の高校生活に最も近い映画は北野武監督作『キッズ・リターン』)。 特に女性との縁もなかったけど、とはいえ学校に対して性的な復讐を遂げたくなるような闇がないんです。でも、それってちょっと寂しい。感情の迸りや欲望の爆発は、抑えに抑えたものがあるからこそ。抑えつけられた負の感情を溜め込むのは辛いものの、その反動から来るカウンターアタックがもたらすカタルシスは射精のような気持ちよさ。射精(=青春)のやり直しをあんなにもバカみたいに、あけっぴろげにヤリまくる主人公たちの姿に羨望の眼差しを向けていました。 僕は試写で拝見していたので、その時点での『青春夜話』一般公開後の反応は未知数でした。情念と計算をもって作られた密度の濃い映画ではあるものの、ゆえにあまりにもエロエロ、あまりにも破壊的なため、広く受け入れられるのだろうかと内心、心配も。ところがフタを開けてみれば、公開初日には満員御礼! 遠方から来られたのに、観ることが叶わなかった方までいらっしゃる事態に。ネット上での感想を読んでいくと、主人公らの学校での狂乱ぶりに皆、どこかで共鳴するものを感じ、心にしこりを残しているように思えます。切通監督は別に、観た者をノックアウトしてやろうなどという野心があったわけではなく、ギリギリの予算と人手の中で、映画という商品(ここ重要)に、ただ己の欲望と変態性をがむしゃらに、ひたすらに、ブチまけました。限られた環境下で、商品としてのパッケージングを考えつつ、自身の情念を極限まで盛り込む、それは切通監督が見つめ続けてきたピンク映画が行ってきた苦闘そのもの。今回、自らが同じ苦闘に身を投じたことで、観る者の心に引っかかりを残す、エロで青い純然たるピンクな映画が生まれたのです。 また、観ること語ることと、作ることが全くの別軸であるのは、映画評論家・水野晴郎の監督作『シベリア超特急』が体現したとおりで、失敗するリスクも高い(『シベ超』はその後も何だかんだとシリーズを作り続けたことは偉大ともいえますが、各映画単体で観れば、どれも駄作です。凄いですけどね、水野さんは)。切通監督は映画の魔に無謀にも飛び込み、手探りで映画の澱みを掻き分けていく中で、友松直之や黒木歩らに教えを乞い、先人たちの助言を受け入れ、何度も脚本をブラッシュアップ、不特定多数の人が観る商品の形を目指していきました。お金を払って観たお客さんには、映画に込められた変態性(=芸術性)だけでなく、商業性も届いたはず。そこが数多ある、独りよがりな自主映画との決定的な違いで、多くの方々に受け入れられた要因だと僕は考えます。 映画はいつまで経っても、どこまで行っても商品なんだ。でも同時にいつまで経っても、どこまで行っても芸術でなくちゃならないんだ。その危ういバランスで常にギリギリの綱渡りをしているのが、映画なんだ。それをあらためて気づかせてくれたのが『青春夜話 Amazing Place』です。 『青春夜話 Amazing Place』 新宿ケイズシネマにて、2017年12月2日(土)〜12月15日(金)の期間、上映中。 公式サイト |

|

Copyright 2010 cassette-kan Co.,Ltd. All Rights Reseaved

|